發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。人才工作不僅是北京建設全國科技創新中心的必要構成,對于北京市“四個中心”建設同樣具有重要意義。那么北京科技人才發展的現狀如何呢?讓我們一同來關注一下!

北京人才工作現狀

(一)人才總量

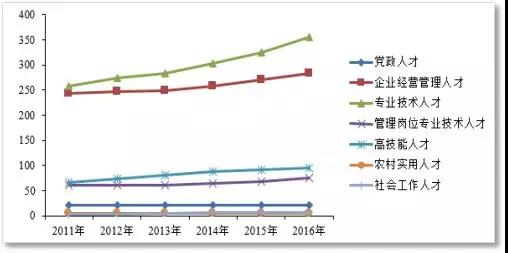

2016年,北京地區人才資源總量為692.2萬人。其中,專業技術人才354.4萬人,比上年增長9.2%,呈明顯增長態勢。

圖1 ?2011-2016年專業技術人才總量情況

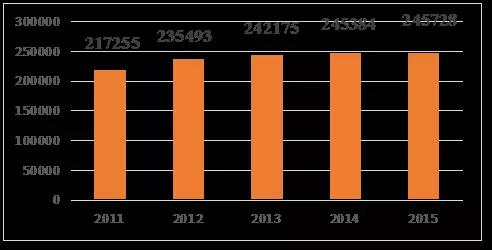

北京市R&D人員約有36.2萬人,R&D人員折合當時全量約為24.6萬人年,每萬就業人口中研發人員數達到185人年,達到發達國家水平。

圖2 ?2011-2015年R&D人員總量情況

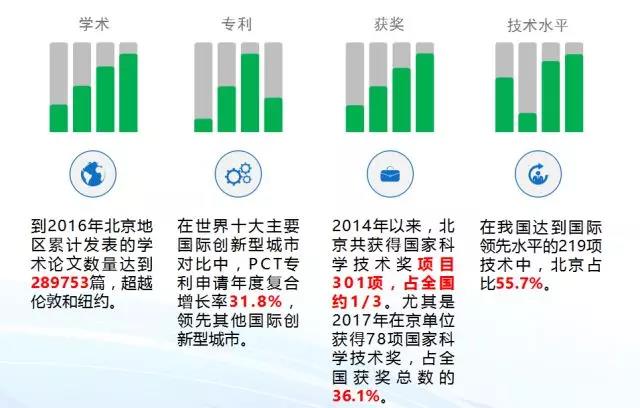

(二)創新能力角度

就學術、專業、獲獎情況和技術水平而言,北京市科技人才創新能力在國內和國際比較中都不落下風。

圖3 ?科技人才創新能力情況

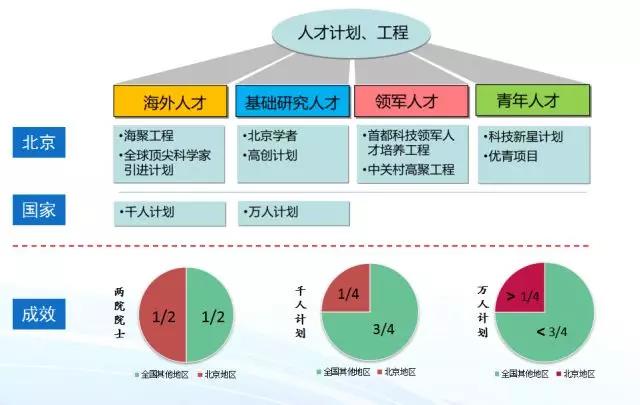

(三)科技人才引進

北京市對于海外人才、基礎研究人才、領軍人才和青年人才的選拔及培養上都有較為完善的各類人才引進計劃或項目,聚集了較為可觀的人才數量。

圖4 ?北京市科技人才引進

(四)科技人才積聚效應

科技人才平臺和基地聚集了大量海內外高層次人才,成為引領創新創業浪潮的中堅力量。其中各類國家級的創新平臺大概達到400余家。從創業的角度眾創空間280多家。

圖5 ?科技人才集聚效應

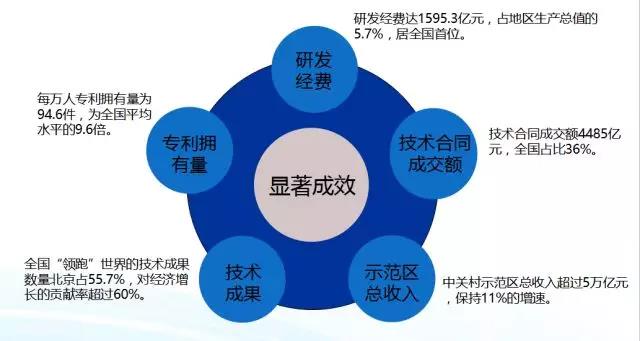

(五)科技創新成效

從專利的擁有量、研發經費的投入、技術合同的成交、示范區總收入以及技術成果來講,北京市創新成效顯著。

圖6 ?科技創新成效突出

關于北京科技人才培養的思考

(一)科技人才成長規律

經過對世界1249名杰出科學家獲得的1928項重大科學成果進行分析后得出結論,科學發現的最佳年齡區在25至45歲之間,峰值年齡在37歲左右。從國家和北京市的角度看,比較分析國家自然科學獎和諾貝爾科學獎的產出,國家自然科學獎科學發展最佳年齡是為45、46歲;而北京市科技進步獎獲獎者產出年齡大概在51到55歲之間。通過科技人才成長規律分析,國內科研人員出成果的黃金期在45歲左右,錯過了重大發現和發明的最佳年齡階段。

(二)創新人才國際化

硅谷地區有35.5%的外國人加入硅谷的創新行列,每年凈增的外國移民超過萬人。而中關村外籍從業者占比不足1%,說明我們科研隊伍的國際化水平有所欠缺。根據數據統計,硅谷的第一代外來移民占硅谷人口的38%;估值超過10億美元的近百家美國“獨角獸”創業公司中,超半數由移民創辦;這些企業的管理和產品開發崗位約有70%都由移民擔任。因此,在創新人才國際化上,海外人才加入北京科技研發和創新創業的比例過低。

(三)科技人才結構

我國科技人力資源總量均居世界前列,但關鍵領域的高端人才比較匱乏,高精尖人才儲備少。在158個國際一級科學組織及1566個主要二級組織中,參與領導層的我國科學家僅占總數的2.26%,在一級科學組織擔任主席的僅占0.4%,在二級組織擔任主席的僅占1.1%;從國際影響力來看,權威機構評選300多位對科學發展做出重大貢獻的科學家中,我國入選的科學家不到10位;從國際性權威科學院外國會員人數的國別排序來看,我國處于第十八位,低于主要發達國家。

據美國湯森路透集團(Thomson Reuters)統計,2016年在高被引科學家3265人中,中國(含港澳臺地區)共175人,僅占5.7%;北京地區共39人,在材料、化學、物理等領域占比全球3%-7%,而在電子信息、生命科學等重點領域占比較少,科技創新能力在全球范圍內表現較弱;通過對科技人才結構比例分析,北京高端人才匱乏,缺乏科技服務人才。

(四)基礎科學領域

從有效發明專利來講,全國排名前50的高校,清華大學以8002件高居榜首,北京的航空航天大學3635件、北京工業大學2594件也進入排名,但據教育部數據表明,高校的專利轉化率普遍低于5%,而發達國家的科技成果轉化率達40%-50%,絕大多數的專利并沒有真正投入使用。基礎科學領域科技人才數量較大,成果較多,但高校和科研機構專利多數束之高閣,科技成果轉化率及質量不高。

(五)技術應用領域

從2011年至2015年的發展狀況來看,按執行部門分類的北京R&D人員中,企業R&D人員占比較2011年降低了1.6個百分點,呈逐年下降趨勢;研究機構和高等學校的R&D人員逐年增加;從北京上市公司企業與全球研發型企業R&D投入強度比較來看,北京科技型企業的研發投入強度與硅谷、深圳等相比有較大差距,2016年,北京PCT專利申請量僅為深圳的1/3;從企業研發經費占全社會研發經費比重來看,北京企業研發經費占全社會研發經費的比重不足40%,企業還未成為研發投入的主體。技術應用領域上,企業研發力量較弱,R&D投入強度偏低,導致企業科技人才創新能力不高。

注:*本文根據首都科技發展戰略研究院舉辦的“首都人才發展研討會”上北京市科學技術委員會人事教育處朱曉宇處長的發言整理。

編輯:王楠