習近平總書記指出,“新質生產力是創(chuàng)新起主導作用,擺脫傳統經濟增長方式、生產力發(fā)展路徑,具有高科技、高效能、高質量特征,符合新發(fā)展理念的先進生產力質態(tài)。它由技術革命性突破、生產要素創(chuàng)新性配置、產業(yè)深度轉型升級而催生,以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的躍升為基本內涵,以全要素生產率大幅提升為核心標志,特點是創(chuàng)新,關鍵在質優(yōu),本質是先進生產力。”城市作為我國經濟、政治、文化、社會等方面活動的中心,應該在深刻把握新質生產力的時代內涵、核心要義、本質要求的基礎上,從更廣闊的視野出發(fā),率先探索形成加快培育新質生產力的路徑經驗,為全國高質量發(fā)展注入強勁推動力、支撐力。

首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院課題組近期發(fā)布的《中國城市新質生產力發(fā)展報告2025》以全國281個城市為研究樣本,重點剖析了新質生產力對城市的影響因素及產生的經濟社會效益,驗證了不同要素集聚水平對新質生產力的影響。同時,報告還探討了新質生產力與城市韌性之間的相關性,為城市在新時代背景下提升綜合競爭力提供了科學依據。

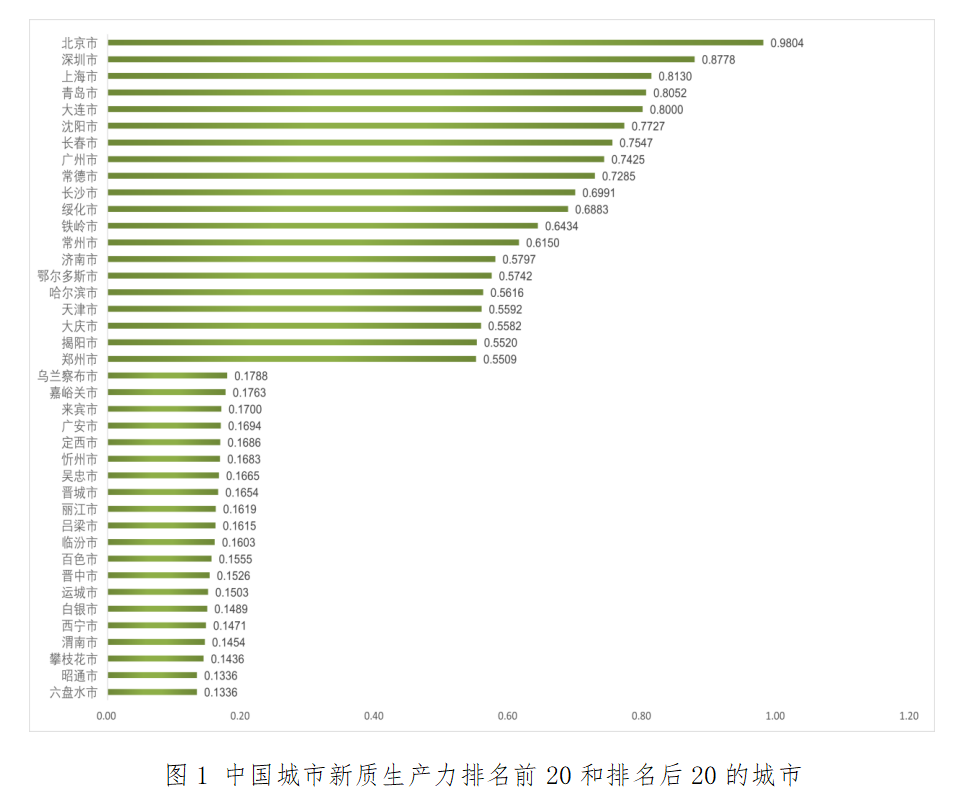

《中國城市新質生產力發(fā)展報告2025》顯示,2024年度新質生產力排名在前20的城市依次是:北京市、深圳市、上海市、青島市、大連市、沈陽市、長春市、廣州市、常德市、長沙市、綏化市、鐵嶺市、常州市、濟南市、鄂爾多斯市、哈爾濱市、天津市、大慶市、揭陽市、鄭州市。

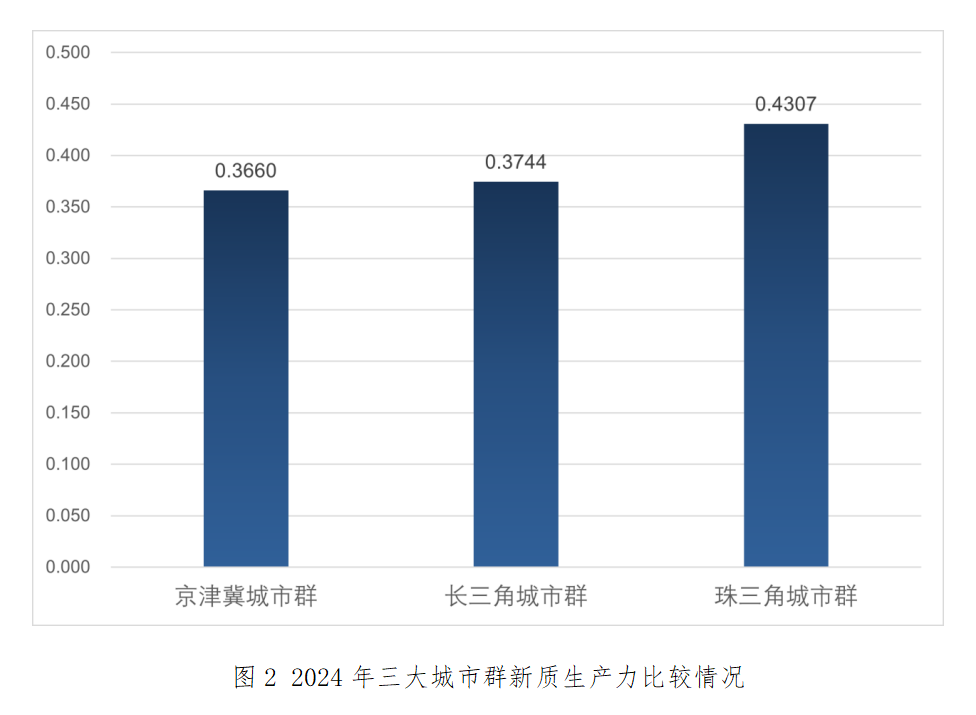

報告指出,在新質生產力排名前100的城市中,三大城市群共有26個城市脫穎而出,其中長三角城市群占據15席,展現出較強的整體實力。珠三角城市群平均城市新質生產力水平高于京津冀和長三角城市群,顯示出其在推動新質生產力發(fā)展方面的領先地位。同時,在排名前20的城市中,三大城市群均有城市入圍,呈現出不同的集聚特征,體現了各城市群在新質生產力培育上的多樣性和競爭力。

此外,報告還重點關注了京津冀地區(qū)及北京市的新質生產力發(fā)展歷程。京津冀地區(qū)近五年來的發(fā)展情況呈現出內部差異。2024年,北京市的新質生產力水平位居首位,天津市緊隨其后,而河北省各地市相對較低。值得一提的是,廊坊市等部分城市在五年間的排名進步顯著,超過50名,顯示出這些城市在新質生產力培育上的強勁動力和潛力。北京市歷年發(fā)展水平呈現穩(wěn)健上升趨勢,2010-2018年平穩(wěn)增長,2019年實現顯著躍遷,2020-2024年則維持在較高水平并小幅波動,展現出持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

報告通過構建固定效應模型,深入探究新質生產力與不同種類要素集聚相關關系,發(fā)現了四項研究現象:

第一,要素集聚總體對新質生產力具有正向促進作用。在僅控制年份固定效應和城市固定效應的情況下,要素集聚系數在10%水平顯著為正;當加入控制變量后,該系數在5%水平仍顯著為正,充分表明要素集聚整體對城市新質生產力的增長起到了顯著的推動作用。

第二,不同要素集聚對新質生產力的影響存在顯著差異。其中,資本要素集聚、數據要素集聚對城市新質生產力的增長具有顯著的正向影響,而勞動力要素集聚則表現出顯著的負向影響。此外,技術要素集聚、資源要素集聚對城市新質生產力的影響并不顯著,這一發(fā)現為城市在要素配置和優(yōu)化方面提供了重要參考。

第三,要素集聚對新質生產力的作用存在區(qū)域異質性特征。沿海城市的要素集聚整體對城市新質生產力的增長具有顯著的正向影響,而非沿海地區(qū)的要素集聚對城市新質生產力的增長影響則不顯著。這一發(fā)現為不同地區(qū)城市在制定新質生產力培育策略時提供了有針對性的指導。

第四,城市新質生產力發(fā)展可以顯著提升城市經濟韌性。報告顯示在僅控制年份固定效應和城市固定效應的情況下,影響城市經濟韌性的新質生產力系數在1%水平顯著為正;加入控制變量后,該系數在1%水平仍顯著為正。表明城市新質生產力對城市經濟韌性具有顯著的正向影響,為城市提升經濟韌性和抗風險能力提供了新路徑。

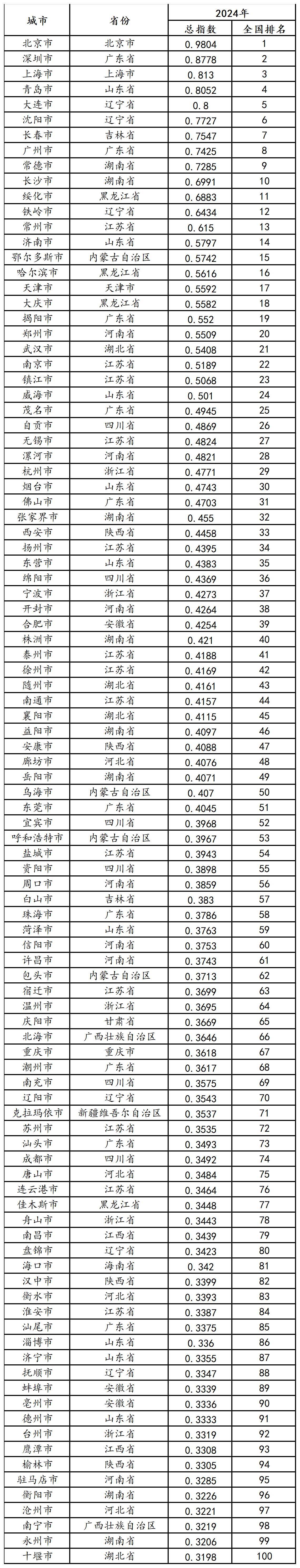

中國城市新質生產力指數排名前100

編輯:于悅