2022年1月18日,“2022首科新年論壇——新發展格局下的城市科技創新”以線上會議形式成功舉辦。首都科技發展戰略研究院院長關成華教授發布《中國城市科技創新發展報告(2021)》。

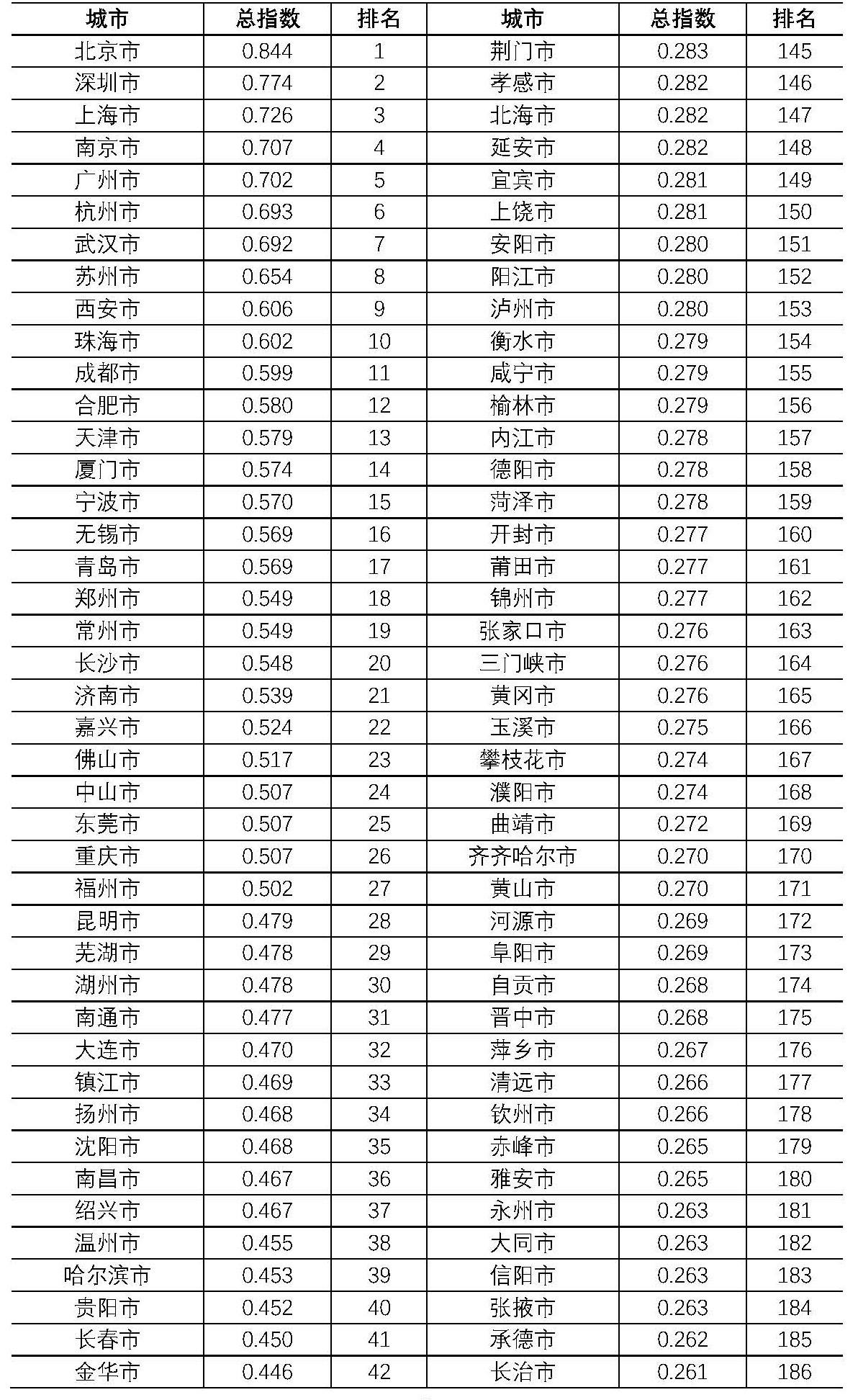

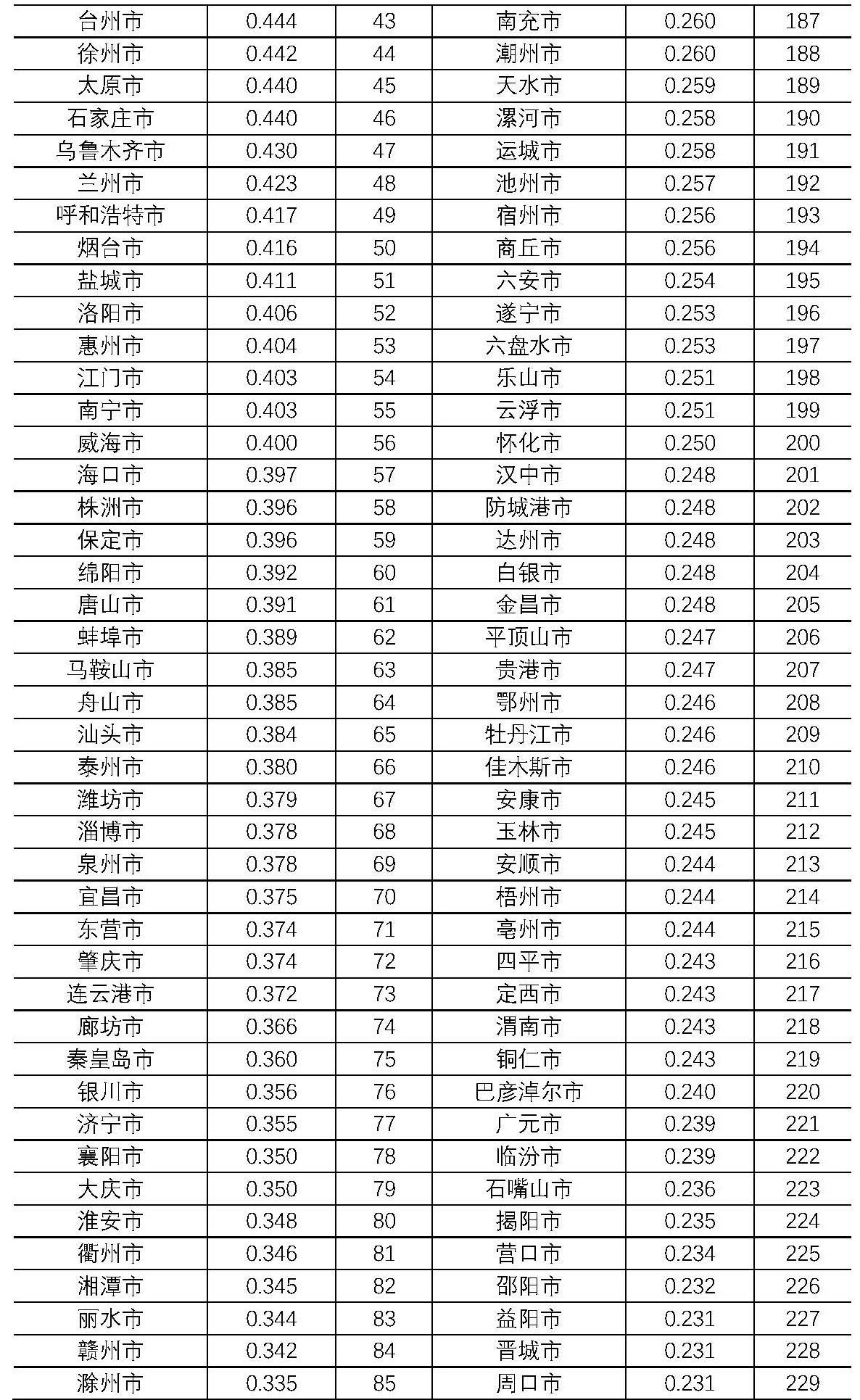

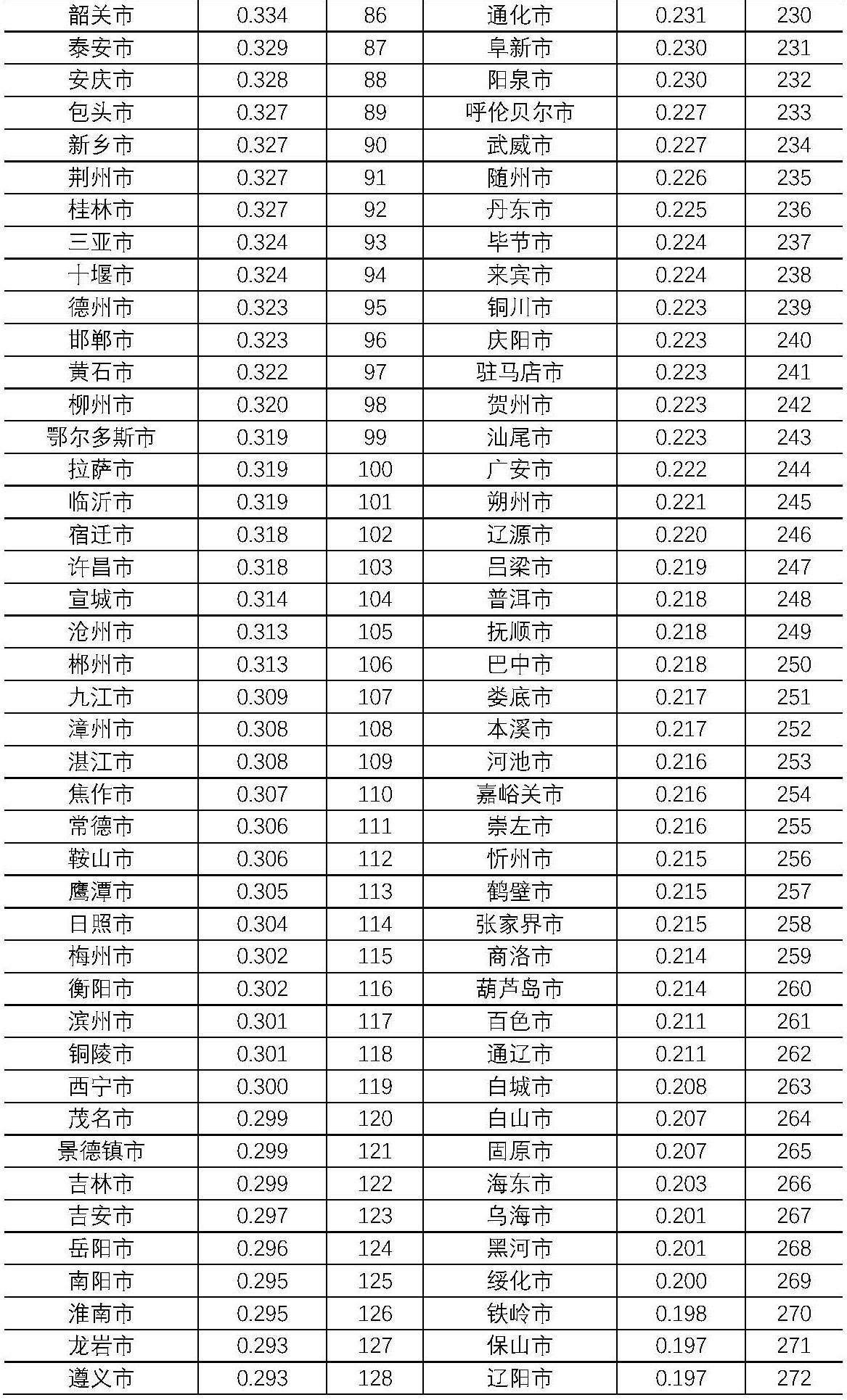

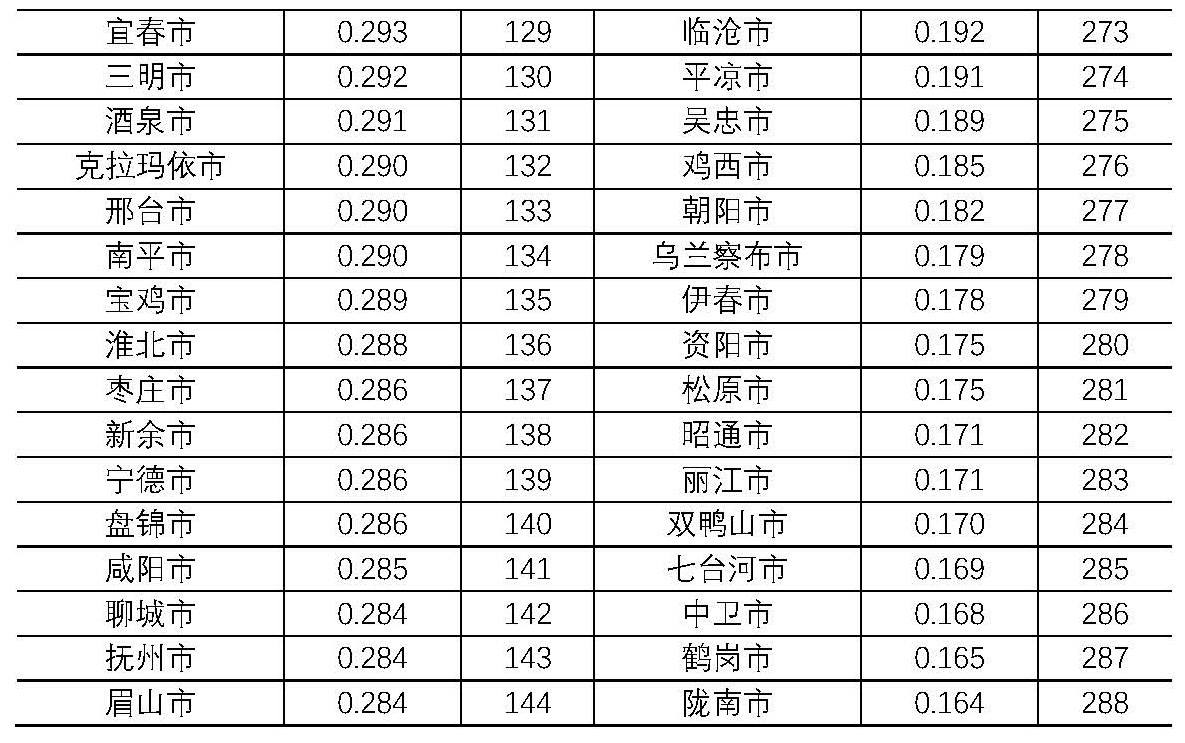

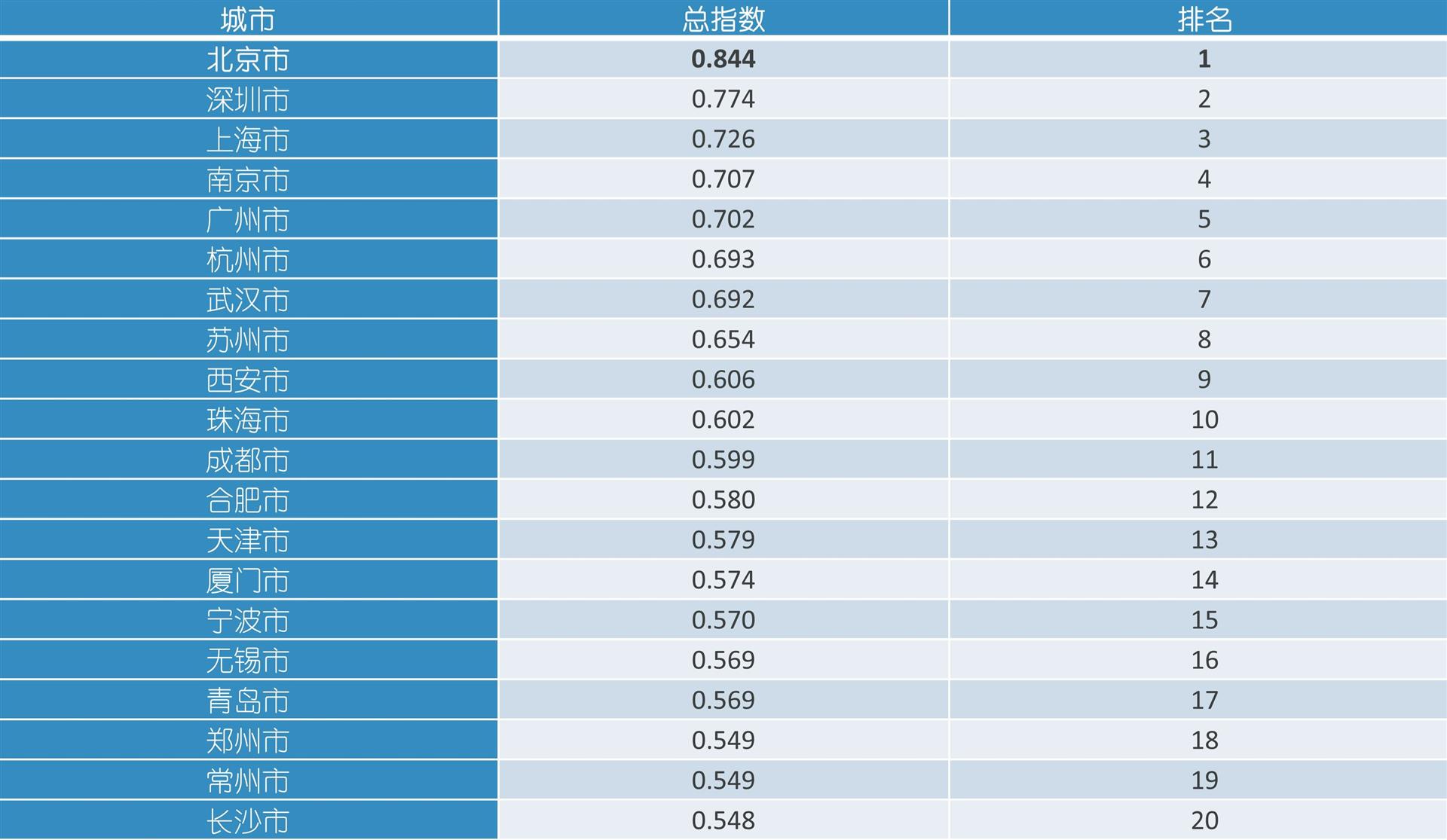

2021中國城市科技創新發展指數及排名

《中國城市科技創新發展報告(2021)》顯示,2021年度中國城市科技創新發展指數排名前20位的城市依次是北京市、深圳市、上海市、南京市、廣州市、杭州市、武漢市、蘇州市、西安市、珠海市、成都市、合肥市、天津市、廈門市、寧波市、無錫市、青島市、鄭州市、常州市和長沙市。

?

?

圖:2021中國城市科技創新發展指數及排名TOP20

從省級區域來看,排名前20的城市中,除北京、上海、天津3個直轄市外,江蘇省的城市最多,包括南京市、蘇州市、無錫市和常州市4個;廣東省有3個,分別是深圳市、廣州市和珠海市;浙江省有2個,分別是杭州市和寧波市;湖北省、陜西省、四川省、安徽省、福建省、山東省、河南省和湖南省分別有1個城市進入前20。

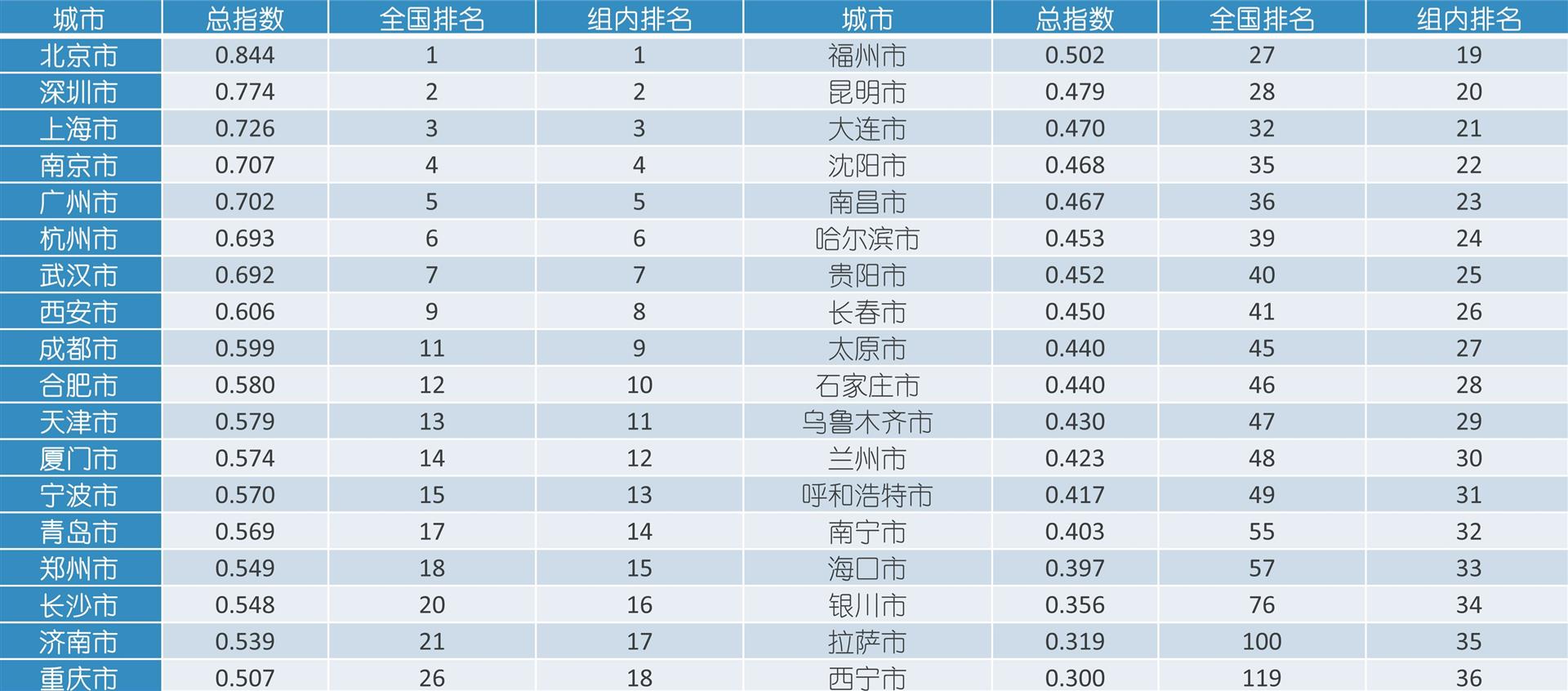

2021中國省會與副省級及以上城市科技創新發展指數排名前10位的城市依次是北京市、深圳市、上海市、南京市、廣州市、杭州市、武漢市、西安市、成都市和合肥市。

圖:2021中國省會與副省級及以上城市科技創新發展指數及排名

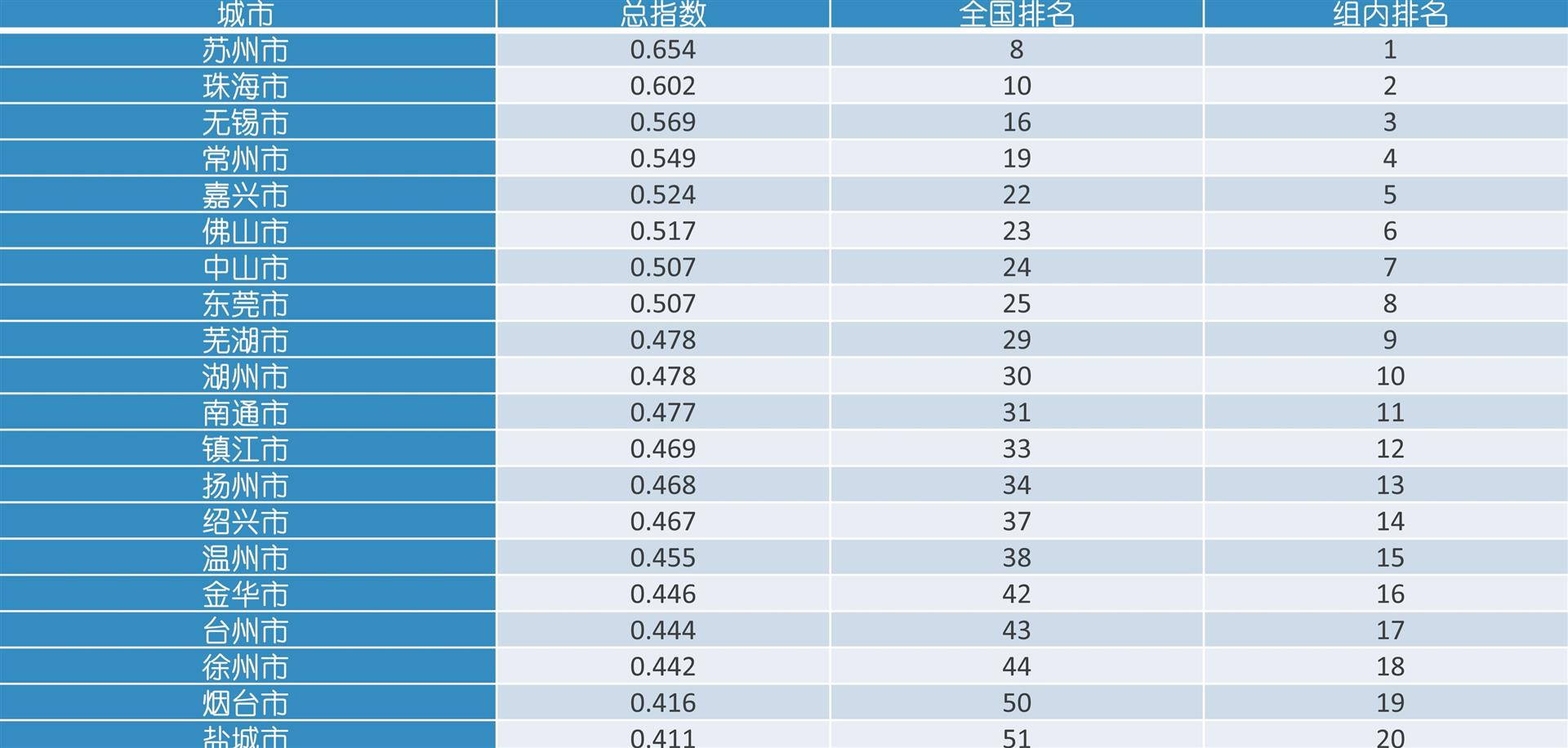

2021中國地級市科技創新發展指數排名前10位的城市依次是蘇州市、珠海市、無錫市、常州市、嘉興市、佛山市、中山市、東莞市、蕪湖市和湖州市。

圖:2021中國地級市科技創新發展指數及排名TOP20

中國城市科技創新總體態勢與特征

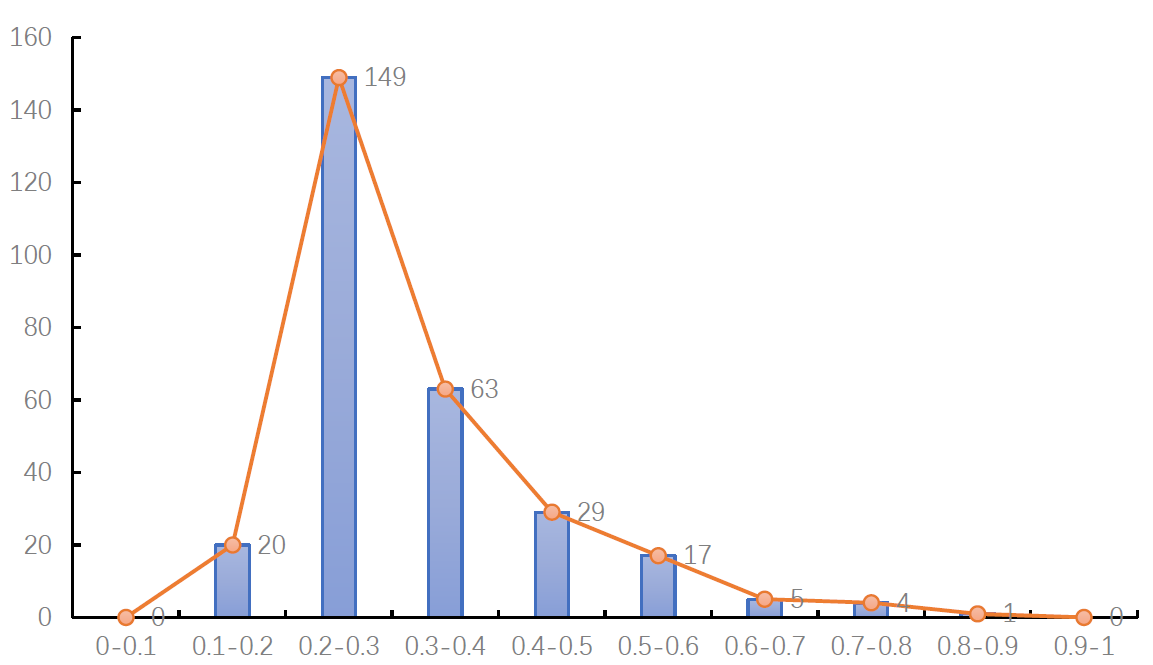

一、創新指數呈“右偏態”分布,我國城市科技發展整體水平具有較大提升空間

報告通過對樣本城市科技創新指數得分進行頻次分析發現,288個城市中,僅有北京1座城市科技創新指數得分超過0.8。整體來看,有90.63%的樣本城市科技創新指數得分在0.5以下,其中,絕大多數樣本(51.74%)城市科技創新指數得分位于(0.2,0.3)這一區間。由此可見,城市科技創新指數得分呈現“右偏態”分布,整體得分不高,這從側面反映了我國絕大多數城市科技創新驅動發展整體水平不足,在追求高質量發展的新時代仍有很大上升空間和發展潛力。

圖:樣本城市2021年科技創新指數得分分布狀況(頻次圖)

二、城市科技創新排名同比波動明顯,創新環境波動幅度最為顯著,創新績效排名相對穩定

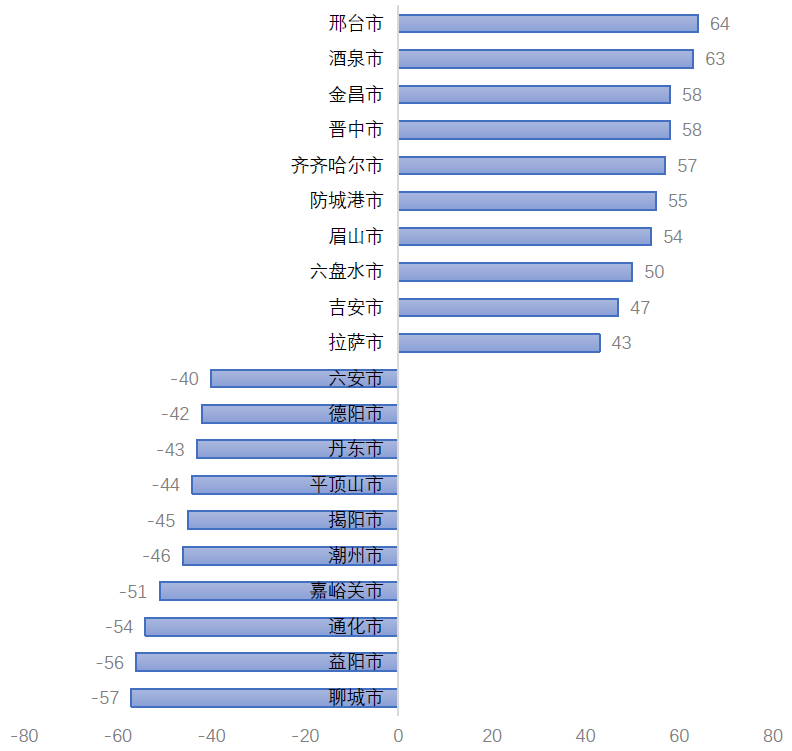

對比288個樣本城市2020年和2021年的排名變化可見,科技創新指數排名躍遷較大的城市由高到低依次為邢臺市、酒泉市、金昌市、晉中市、齊齊哈爾市、防城港市、眉山市、六盤水市、吉安市、拉薩市。這些城市躍遷的位次均超過40位,其中,邢臺市和酒泉市躍遷幅度最大,躍遷位次超過60位,雖然科技創新發展水平不是最強,但是科技創新發展進步最快。與此同時,六安市、德陽市、丹東市、平頂山市、揭陽市、潮州市、嘉峪關市、通化市、益陽市、聊城市科技創新指數得分排名下滑幅度較大,2021年排名比2020年下降至少40名。此外,北京市、深圳市、上海市、南京市、西安市、嘉興市、湖州市、大連市、鹽城市、東營市、張家口市等11個城市科技創新水平較為平穩,兩年排名沒有變化。

圖:樣本城市科技創新指數得分排名2年波動情況對比(2020-2021年)

三、科技創新頭部城市排名出現分化,大體形成“四種類型”

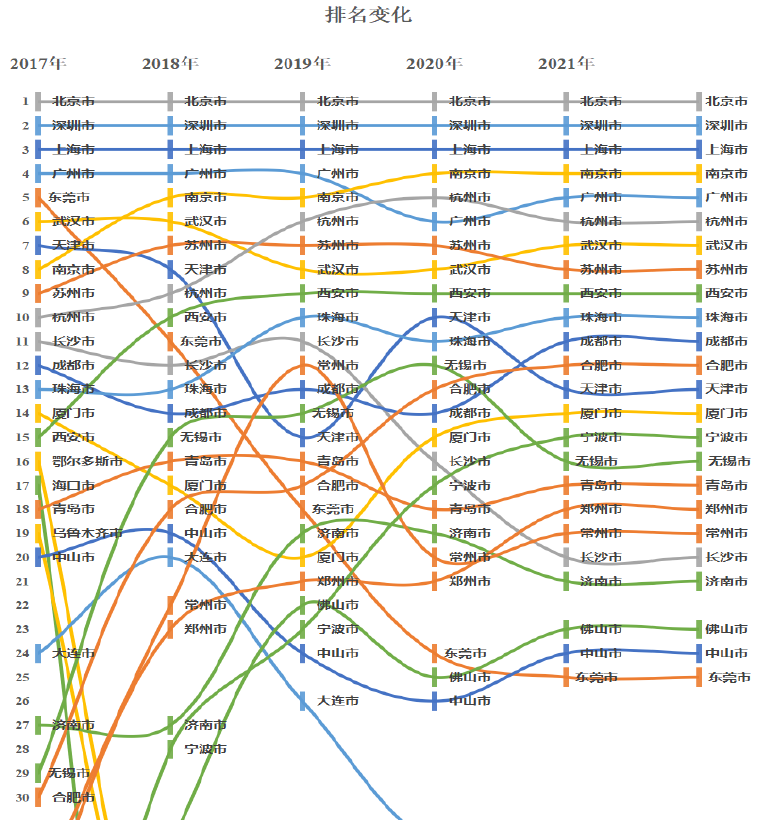

對比近5年(2017-2021年)中國城市科技創新發展指數排名前20強城市波動情況,根據波動特征可以劃分為四種類型。以2021年排名前20強城市為基準,第一種類型為“穩健型”,包括北京市、深圳市、上海市和廈門市;第二種類型為“微調型”,包括蘇州市、成都市、青島市、廣州市和武漢市,這5座城市近些年來科技創新發展相對較為平穩,排名略有變動;第三種類型為“震蕩型”,包括西安市、南京市、杭州市、珠海市、天津市和長沙市,其中,西安市、南京市、杭州市、珠海市5年間排名向上攀升,分別提升了6位、4位、4位和3位,天津市和長沙市5年間排名則向下滑落,分別下降了6位和9位。第四種類型為“躍遷型”,包括寧波市、合肥市、鄭州市、常州市、無錫市,其中,寧波市、合肥市和鄭州市憑借自身實力,5年科技創新發展排名呈現直線快速上升特征,鄭州市2021年科技創新首次入圍全國20強。

圖:科技創新頭部城市5年波動情況(2017-2021年)

四、城市科技創新能力各異,綜合創新水平偏低城市也有亮點

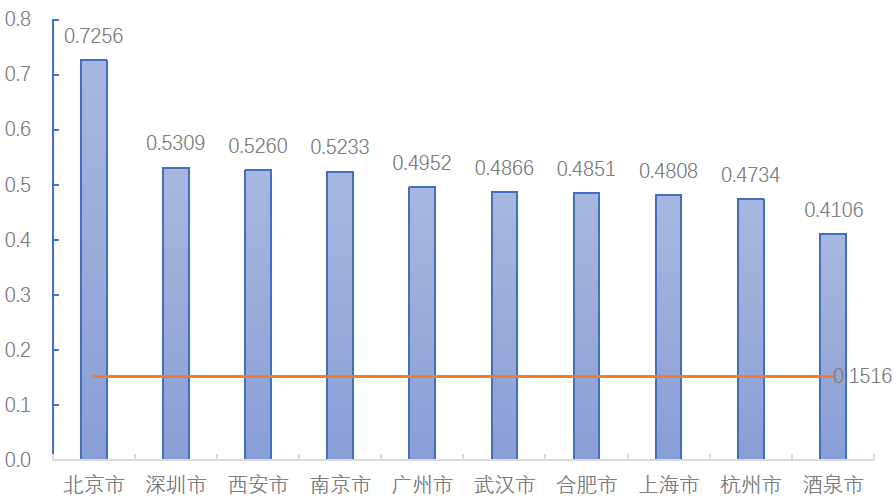

2021年,全國城市創新資源得分均值為0.1516,創新資源得分排名全國前十的城市從高到低依次為北京市、深圳市、西安市、南京市、廣州市、武漢市、合肥市、上海市、杭州市、酒泉市。對創新資源前10強城市的二級指標分析可知,北京市、上海市和西安市的創新人才資源集聚明顯,得分位列前3;深圳市、酒泉市和合肥市的研發經費得分最強。酒泉科技創新總指數得分為0.2356,在全國排名第223位,在全國處于中下游水平,但是,其創新資源得分為0.4106,在全國排名第10位,相比于其科技創新總指數排名而言,具有顯著引領優勢,主要原因在于酒泉R&D投入強度很高,達到15.05%。

圖:創新資源指數TOP10城市

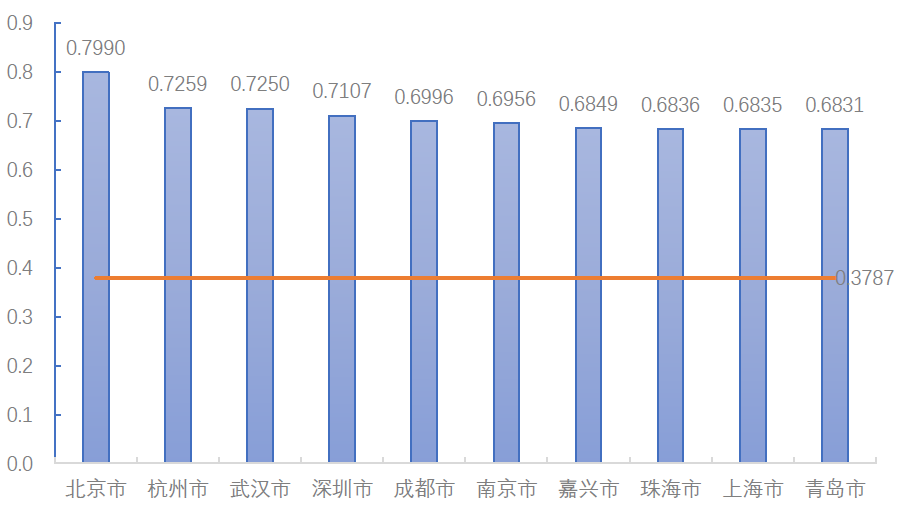

2021年,全國城市創新環境指數得分為0.3787,2021年得分排名全國前十的城市從高到低依次為北京市、杭州市、武漢市、深圳市、成都市、南京市、嘉興市、珠海市、上海市、青島市。對創新環境前10強城市的2級指標分析可知,嘉興市、成都市和武漢市的政策環境得分位列前3;北京市、上海市、合肥市的信息環境指數得分位列前3。嘉興科技創新總指數得分為0.3269,在全國排名第91位,但是,其創新環境得分達到0.6849,全國排名第7位。從具體指標來看,嘉興每萬人吸引外商投資額866.19萬美元,排名全國第4。

圖:創新環境指數TOP10城市

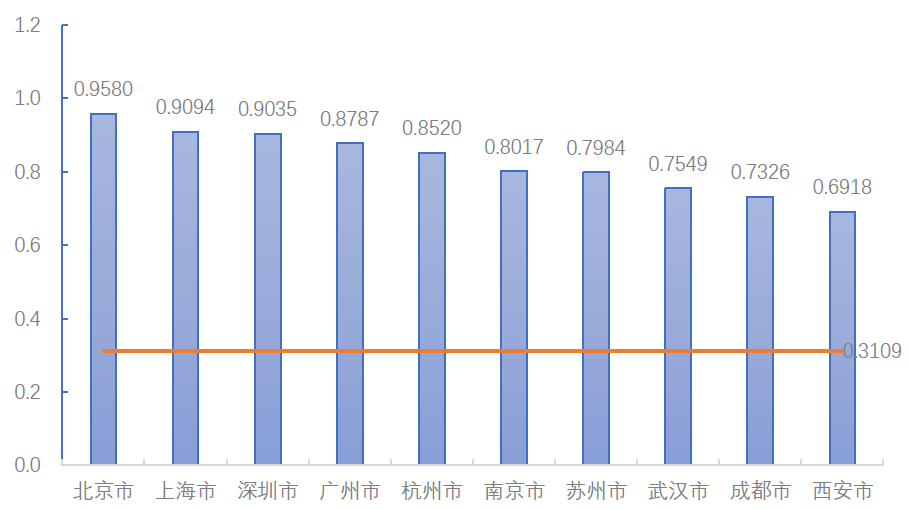

2021年,全國城市創新服務指數得分均值為0.3109,創新服務排名前十的城市從高到低依次為北京市、上海市、深圳市、廣州市、杭州市、南京市、蘇州市、武漢市、成都市、西安市。對前10強城市創新服務下屬二級指標分析可知,創業服務指數得分前3強的城市分別為廣州市、南京市和上海市;金融服務指數得分前3強的城市分別為北京市、上海市和深圳市。整體來看,創新服務較強的城市總指數排名均位于全國前列,在孵化器數量、在孵企業數量、創業板企業數量、新三板企業數量、科創板企業數量、A股上市企業數量等指標方面具有相對優勢。

圖:創新服務指數TOP10城市

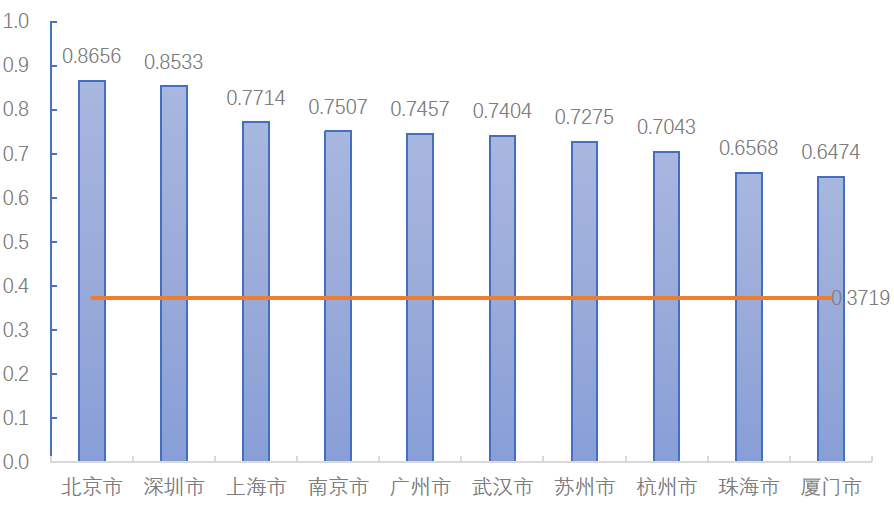

2021年,全國城市創新績效指數得分均值為0.3719,創新績效得分排名前十的城市從高到低依次為北京市、深圳市、上海市、南京市、廣州市、武漢市、蘇州市、杭州市、珠海市、廈門市。對創新績效前10強城市的下屬二級指標對比分析可知,科技產出指數得分前3強的城市分別為深圳市、珠海市和北京市;經濟發展指數得分前3強的城市分別為上海市、北京市和深圳市;綠色發展前3強的城市分別是深圳市、廈門市和珠海市;輻射引領指數得分前3強的城市分別為北京市、上海市和廣州市。整體來看,創新績效較強的城市總指數排名均位于全國前20,這些城市在每萬人發明專利授權量、地均GDP、國家高新技術企業數等指標方面具有優勢。

圖:創新績效指數TOP10城市

通過對各城市分項指標的研究,可以充分了解不同城市科技創新發展的底子和條件,直觀地找出城市科技創新發展的薄弱環節,進而更好地整合區域創新資源、促進城市間科技創新合作,為各個城市提供更有針對性的決策參考。

五、京津冀城市群科技創新發展處于龍頭引領地位,江蘇、廣東、浙江城市科技創新發展優勢顯著

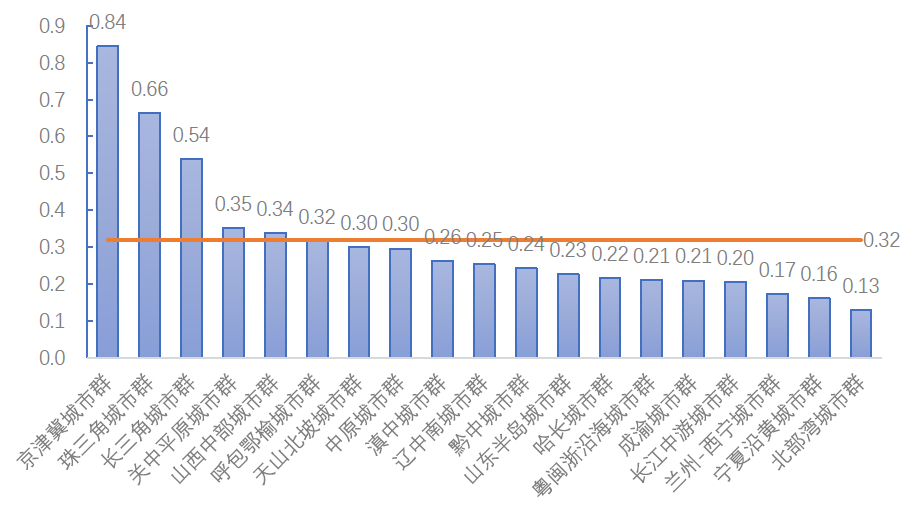

報告顯示,在19個城市群中,京津冀城市群科技創新發展水平具有顯著領先優勢,科技創新指數得分達到0.8442;珠三角城市群、長三角城市群緊隨其后;關中平原城市群、山西中部城市群等城市群高于2021年全國均值0.3196。

圖:各城市群科技創新發展指數得分情況

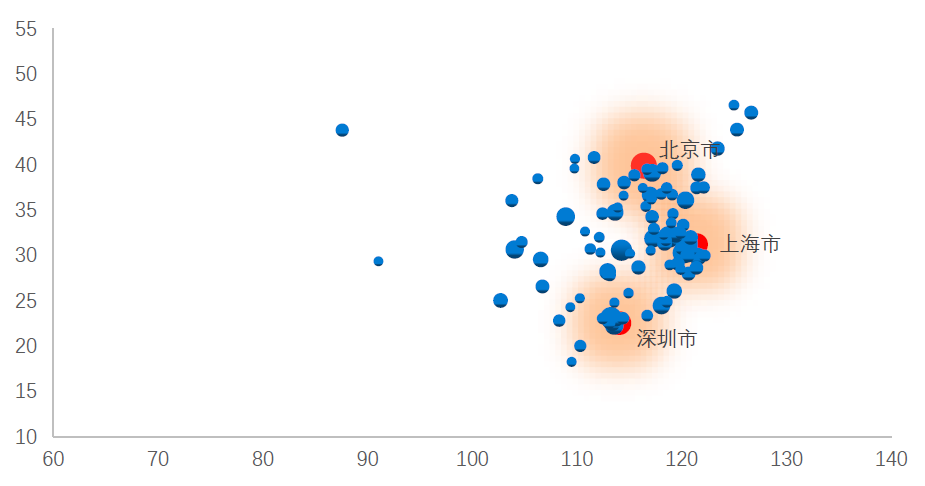

從2021年中國城市科技創新發展指數的整體分布格局來看,東部地區城市科技創新發展指數領跑全國,特別是長三角和珠三角地區集聚效應明顯,發展動力強勁。

按省份對2021年科技創新指數得分排名前100強的城市進行統計發現,科技創新指數前100強城市的分布存在較為明顯的區域差異,其中前100強城市的三分之一分布在江蘇(12個)、廣東(11個)、浙江(11個)三省,而一些中西部省份,如甘肅、貴州、寧夏、山西、陜西、西藏、新疆、云南等,均只有一個城市上榜。

圖:2021年中國城市科技創新發展指數100強城市地區分布

圖:2021年中國城市科技創新發展指數100強城市地區分布

《中國城市科技創新發展報告》自2017年首次發布以來,產生了較大的社會影響,獲得了廣泛的關注。報告構建了“中國城市科技創新發展指數指標體系”,對中國288個地級及以上城市的科技創新水平進行評估,全景式地揭示中國城市科技創新發展現狀,分析影響城市科技創新發展的主要因素,總結中國城市邁向創新驅動發展過程中的經驗和不足,提出重要問題的解決思路和政策建議,為中央和各級地方政府提供決策參考。

報告充分研究吸收了科學技術部、中國科學院、中國社會科學院、世界銀行、經合組織等國內外機構相關城市創新報告和評價指標。在此基礎上,按照邏輯性原則、代表性原則、可比性原則和導向性原則,構建由三個層次指標構成的中國城市科技創新發展指數指標體系,以綜合反映中國城市之間的創新發展差異。

報告數據均來源于公認的國際組織機構和國家官方統計調查,以保證數據的連續性,利于以后年度進行縱向動態比較。本報告相關數據主要來源于《中國城市統計年鑒》以及國家、地區、城市政府公布的統計年鑒、統計公報等官方出版物。除官方公布的統計數據外,報告也從國際知名研究機構和網站獲取部分數據。

*欲了解《中國城市科技創新發展報告(2021)》詳情,請聯絡cistds@cistds.org.cn。

編輯:陳瑾

版權聲明:本文版權屬作者和首都科技發展戰略研究院所有,任何媒體、網站或個人未經協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發布或發表。欲轉載文章,請您聯絡cistds@cistds.org.cn。已經協議授權的媒體、網站,在轉載使用時必須注明"稿件來源:首都科技發展戰略研究院"。請自覺遵守我們的轉載要求,尊重作者及原創版權,違者將依法追究責任。如發現有未經允許或不合要求的轉載,我們將立即舉報,并要求您刪除文章。原創之路不易,感謝您的支持與配合!